发布时间:2025-09-14 20:17:21 点击量:

关于泸州的城市归属问题,这是最后一次详细阐述,今后将不再对此话题进行讨论。能够理解的人自然会明白其中缘由。事实上,对家乡的热爱并非与生俱来,而是需要经过岁月的沉淀与积累才能逐渐形成。回想初中时代,虽然那时对家乡并没有特别强烈的认同感,但也从未产生过轻视或厌倦的情绪。当然,有人可能会说那是因为当时未曾离开泸州,视野受限,对外界知之甚少。然而几十年过去,走遍大江南北,历经世事变迁,在多个城市生活过,体验过不同地域的风土人情后,内心深处依然对这片故土怀有深深的眷恋。

那么,这种深厚的乡土情结究竟从何而来?让我们从泸州升格为地级市的历史说起。1983年3月3日,泸州正式升格为地级市,这是泸州发展史上的重要里程碑。在此之前,泸州已经历了漫长的历史沿革。早在夏商时期,这里就属于梁州地域,后归入秦国版图。秦汉时期,泸州大部分地区被统称为江阳,并设立了郡县建制。南朝梁大同年间(535-546年)正式设置泸州,这个古老的地名一直沿用至今。从江阳到泸州,从秦汉到民国,在漫长的历史长河中,泸州的行政区划经历了多次调整与变迁。

新中国成立后,经过一系列行政区划改革,1983年国务院批准将原属地辖市的泸州升格为省辖市,同时将原属宜宾地区的泸县、纳溪、合江等县划归泸州市管辖。1985年6月4日,国务院又批准将宜宾地区的叙永县、古蔺县划归泸州市。至此,泸州市的行政区划格局基本定型。

关于1960年泸州专区被撤销并入宜宾专区的历史,需要特别说明的是,当时泸州和宜宾同属县级市,都受宜宾专区管辖,但绝非现在的宜宾市管辖。某些宜宾市民如果误以为当时宜宾市管辖泸州,那实在是荒谬可笑。更令人不解的是,他们从不提及当年泸州专区为何被撤销降级的历史原因,只是一味地散布泸州是从宜宾划出来的这类无知言论。部分泸州人由于不了解历史真相,甚至因此产生自卑心理,这种现象实在令人啼笑皆非。

在此需要特别说明的是,这些历史事实都有据可查。虽然某些人可能不愿接受,但这并不重要。重要的是让泸州本地人明白:我们无需与任何人比较,更不必理会那些无聊的挑衅,与其浪费时间在这些无谓的争论上,不如专注自身发展。泸州和宜宾各有优势,彼此尊重才是正道。

让我们再回顾一下新中国成立初期的行政区划沿革:1950-1951年间,全国实行军事管制建制,四川被划分为川北、川东、川西、川南四个省级行署区,直属西南军政委员会管理。当时川南区委、川南行政公署在自贡成立,下辖泸县(后改泸州)、资中(后改内江)、宜宾、乐山四个行政督察区及自贡市。1950年1月,川南区委迁至泸县,设立川南人民行政公署。需要特别注意的是,此时的宜宾、泸州同属川南人民行政公署管辖,两者是平级关系,既不是泸州管宜宾,也不是宜宾管泸州,它们都是由同一个行政公署统一管理,只是行政公署驻地设在泸县而已。这就好比四川省会设在成都,但不能因此就说成都管辖泸州、宜宾,这个道理应该很好理解。

1952年8月,川南、川东、川西、川北四个行署区撤销,合并组建四川省人民政府。同年9月,宜宾区专署改称四川省人民政府宜宾区专员公署;12月,泸县专署改称泸州专区。此时宜宾专区和泸州专区同属四川省人民政府领导,这一点非常明确。

1960年7月14日,国务院批复撤销泸州专区,将其所属市县划归宜宾专区,泸州专员公署和宜宾专员公署合并为宜宾专员公署。这是宜宾和泸州历史上一次较大规模的合并。但为何会出现这样的调整呢?这与当时的政治环境密切相关。

20世纪50年代后期,全国开展了一系列政治运动。时任泸州地委书记邓自力因对一些政策执行持有不同见解并坚持己见,被错误地认定为右倾机会主义,遭到撤职下放纳溪劳动等不公正对待。这种错误的批判在当时特殊的历史背景下,对泸州地区的领导班子和干部队伍造成了严重冲击,一定程度上影响了泸州地区的稳定发展和决策制定。邓自力事件使得泸州地区的政治环境变得复杂动荡,干部群众在工作中难免产生迷茫和顾虑,这对泸州专区的经济建设和社会发展都造成了阻碍。在后来的行政区划调整中,这些因素可能也被纳入考量,最终导致泸州专区被撤销。

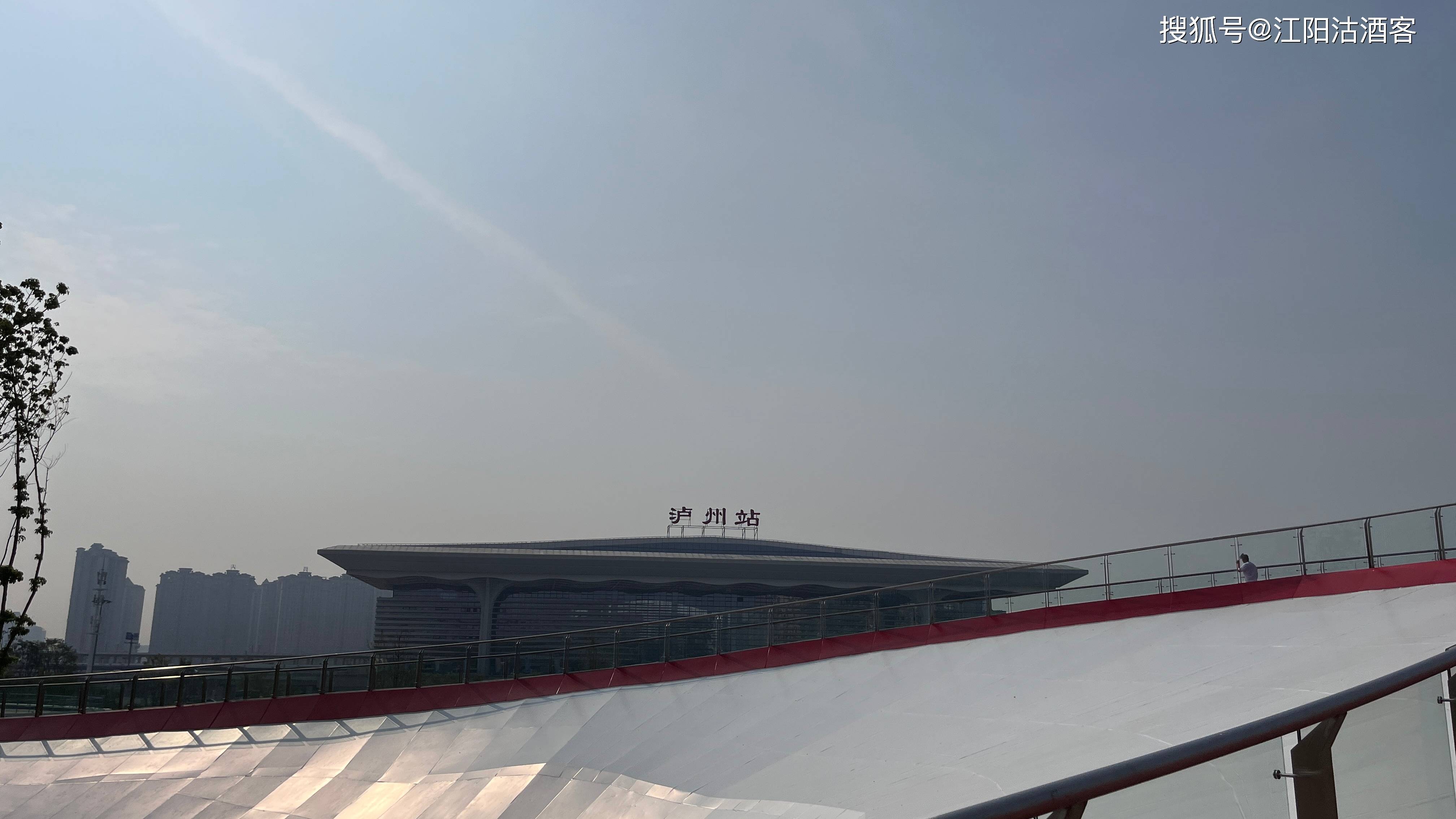

虽然邓自力后来获得,泸州人民的生活得到了显著改善,但这二十多年的发展确实受到了很大限制。值得一提的是,即便当时两专区合并,也未能实现预期的协同发展效果,这才有了后来再度调整的考虑。1983年,国务院批准将泸州市从宜宾地区划出,成立省辖泸州市,泸州的发展由此迎来新的契机。如今,泸州已成为四川省重要的经济中心和交通枢纽,经济社会发展取得了显著成就。

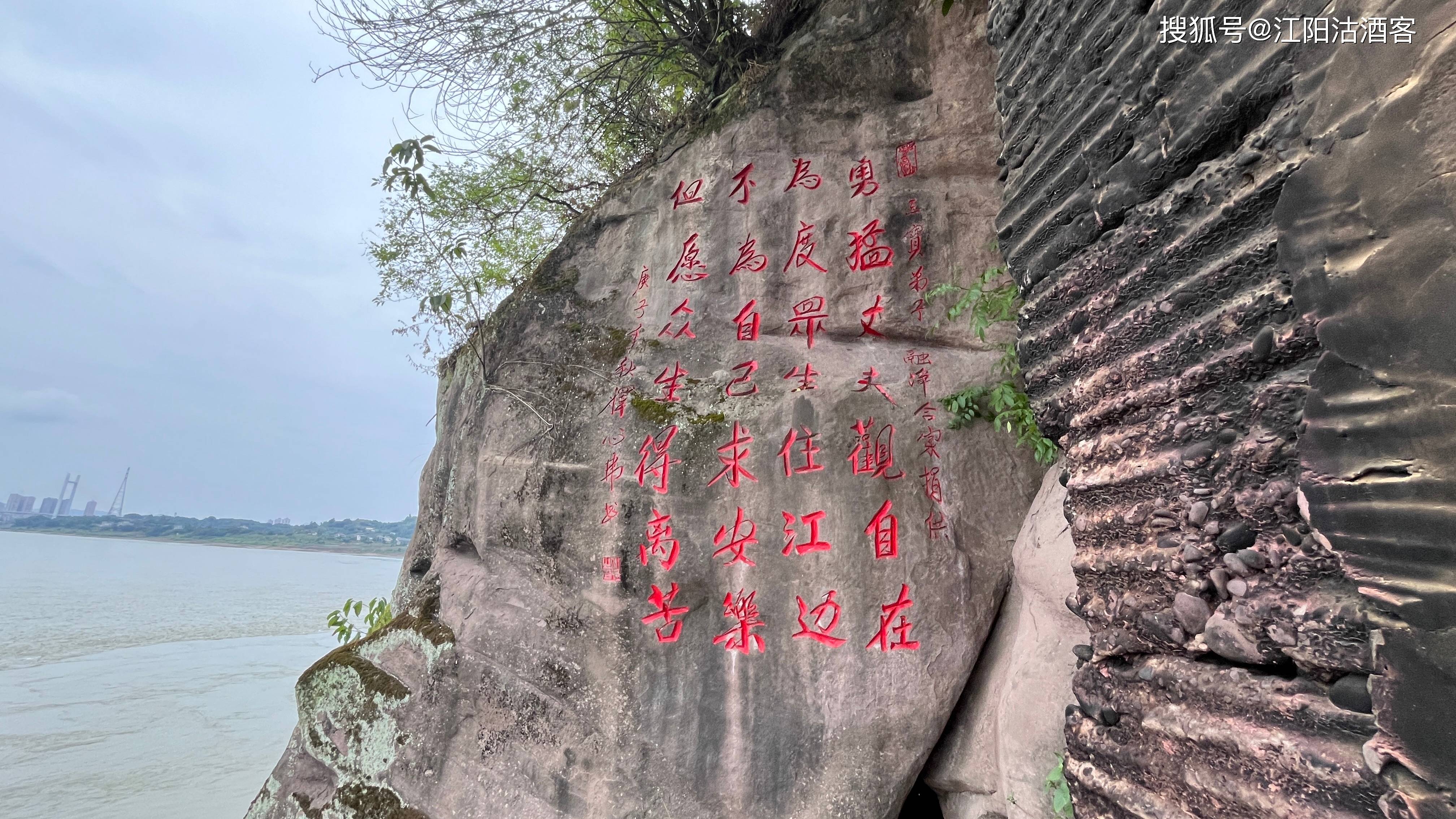

尽管我们仍存在诸多不足,尽管仍有一些人冷嘲热讽,即便我们深爱的家乡也有自己的难处,但我江阳沽酒客)从不怨天尤人。我无法要求或影响他人,但我会坚守自己的信念,坚信我的家乡一定会越来越好。正如伟人教导我们的那样,要实事求是,脚踏实地。泸州的未来掌握在我们自己手中,让我们携手共建美好家园。